第27代住職 大八木正雄

住職閑話

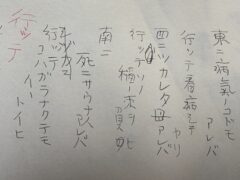

2025.04.03 東に病気のこどもあれば 行って看病して…

これは、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の一節です。「雨ニモマケズ 風ニモマケズ 雪ニモ夏ノ暑サニモマケズ 丈夫ナカラダヲモチ 欲ハナク 決シテ瞋(いか)ラズ」で始まるこの詩は、多くの人々の共感を得てきました。賢治の生き方を象徴するこの詩の中で、特に注目すべき言葉として挙げられるのが、「行ッテ」です。「東ニ病気ノコドモアレバ看病シテ…」でも意味は通じますが、賢治は「行ッテ」を入れることにこだわっていました。

「困っている人がいれば助けたい」という気持ちがあっても、実際に行動に移すかどうかには違いがあります。また、実際に行動するにしても、そこに損得・利害の心が少しでも混じっているのか、それともただ居ても立ってもいられず行動してしまうのかの違いがあるでしょう。賢治の思いは、後者の居ても立ってもいられないという気持ちであり、それが表れた言葉が「行ッテ」であると思うのです。それは、この詩の最後に「ミンナニ デクノボートヨバレ ホ(褒)メラレモセズ ク(苦)ニモサレズ サウイフモノニワタシハナリタイ」と綴られていることからも伺えます。周りから「デクノボー」と否定されても構わないという心境には、自分を肯定する心がありません。続く「ホ(褒)メラレモセズ ク(苦)ニモサレズ」には、自分の存在すら周囲が気づかなくても構わないという、自我が消えた心境に近いものであったことが伺えます。そこから「行ッテ」という積極的な思いが湧いているのです。賢治の目指したのは、あたたかく、せつない仏さまの心でした。

さて、以前、ご門徒宅のお子様にせがまれて「坊主めくり」をしたことがあります。百人一首の札をめくっていき、お姫様が出れば場にある札をもらえ、坊主が出れば持ち札を場に出し、最後に一番多く札を持っていた者が勝ちというルールです。お姫様が出れば嬉しく、坊主が出れば残念です。私は負けました。もし逆のルール、つまり手持ちの札が少ない者が勝ちということになれば、坊主の価値が上がるかもしれませんね。私たちの世界では、勝つことは良いこととされています。

「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」というフレーズは、そういう文脈で理解されてきたように思います。どんな苦境にあっても歯を食いしばって頑張る、勝ちを目指そうと…。私もそうなのですが、なぜ私たちは負けることが嫌いなのでしょうね。

賢治の「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」は、勝つことを目指す言葉ではなかったのです。「マケズ」という言葉が含まれていますが、これは困っている人や苦しんでいる人に対する自分の姿勢を示す言葉でした。それは自我が消えた心、仏さまのような心への憧憬から生まれた言葉だったのです。

残念ながら、この言葉は戦時下の日本で国民の戦意高揚のために利用されたこともありました。私たち人間の浅はかさを痛感させられます。